Heute geht es um eine Frage, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat – darf streetphotography Partei ergreifen oder sind wir lediglich neutrale Beobachter und dokumentieren Zeitgeschehen objektiv?

Zunächst stolpert man hierbei mal über begriffliche Feinheiten und Definitionen. Laut Wikipedia unterscheiden sich Street- und Dokumentarfotografie nämlich in eben diesem Punkt. Erstere soll demnach eher distanziert, unvoreingenommen sein, künstlerisch orientiert und dem Betrachter Raum für Interpretation lassen. Dokumentarfotografie hingegen ist in der Regel mehr subjektiv mit persönlicher (oft sozialkritischer) Intention und „dränge den Betrachter häufig in eine Konfrontation bzw. zu einer Wertung“. Einschränkend wird aber auch angemerkt, dass diese klare Unterscheidung durchaus kontrovers gesehen wird. Ich persönlich verstehe streetphotography eher als Überbegriff, der unterschiedlichste Stile, Richtungen und Herangehensweisen zusammenfasst. Darunter eben auch die eher dokumentarische Fotografie…

Aber zurück zur Ausgangsfrage. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte ich die Frage simpel mit „ja“ beantwortet. In Anbetracht der Geschehnisse der vergangenen Wochen bin ich inzwischen anderer Meinung. Die Antwort lautet „nein, sie MUSS“! Zugegeben nicht uneingeschränkt für alle Aspekte, aber es gibt viele gesellschaftliche Fragen zu denen muss man einfach Stellung beziehen.

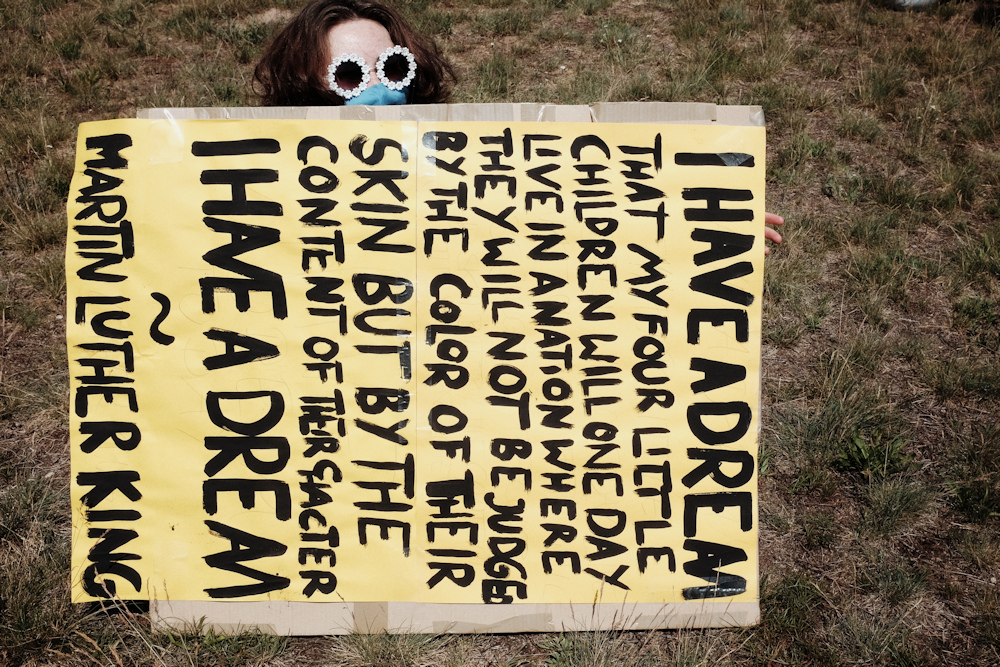

Sicher sind an niemandem die Ereignisse in den USA und die daraus resultierenden weltweiten Proteste spurlos vorbei gegangen. Auch wir haben uns unter die Demonstranten gemischt, fotografiert, dokumentiert und unsere Eindrücke zusammengefasst. „I have a dream“ – entstanden im Rahmen der silent demo Nürnberg (https://nürnbergunposed.de/blm) war ein erster Schritt und verarbeitet das dort erlebte. Mein Schlüsselmoment war aber eine Demonstration organisiert von blacklivesmatternbg in Nürnberg – aufgrund der momentanen Beschränkungen weit abseits vom Stadtzentrum auf grüner Wiese, beschränkt auf 1500 Teilnehmer und mit entsprechend Abstand untereinander… Nichts desto trotz fanden sich wieder, v.a. junge Menschen, zusammen, bekundeten friedlich ihren Unmut und zeigten sich solidarisch.

Unter anderen trat eine junge Mutter mit ihrem Sohn auf die Bühne – Rena. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein guter Vater bin, aber ich wünsche mir nur das Beste für meine vier Kinder und versuche, ihnen eine sichere Zukunft zu bieten. Die Erzählung der beiden hat mich tief bewegt und berührt und deswegen möchte ich ihnen hier jetzt meine Stimme leihen:

Mein Name ist Rena. Ich bin 30 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und Kollegiatin. Ich bin ein Adoptivkind, kenne aber meine leiblichen Eltern. Meine Mutter ist deutsch-kroatisch und mein Vater Afro-Amerikaner. Ich bin in Würzburg geboren und wurde von einer liebevollen weißen Familie adoptiert und in der Oberpfalz großgezogen. Seit 2000 lebe ich mit meiner Adoptivfamilie in Nürnberg. Sie haben ihr Bestes gegeben mir zu zeigen, dass ich Teil ihrer Familie bin jedoch haben sie mich nicht darauf vorbereitet wie mich die Gesellschaft sieht. Schon in meiner Kindheit habe ich gemerkt, dass ich anders bin. Im Kindegarten wurde mit mir härter umgegangen als mit weißen Kindern. Kinder haben Witze über meine lockigen Haare und meine Hautfarbe gemacht, sodass sich meine Mutter noch erinnern kann, dass ich an einem Tag sehr lang in der Dusche war. Als sie schaute ob alles ok ist habe ich ihr gesagt „Nein – ich bin dreckig. Ich muss das Dreckige wegmachen“. Damit meinte ich meine Hautfarbe.

Nachdem wir nach Nürnberg gezogen sind, ist das Problem des „anders gesehen Werdens“ größer geworden. Im Gymnasium wurde ich „Negerschlampe“ und „Nigger“ von Mitschülern betitelt. Sehr oft kamen aber auch Sätze, die vielleicht nicht rassistisch klingen jedoch Mikroaggressionen zeigen wie „Woher kommst du wirklich?“. Ich bin in Deutschland geboren und hier aufgewachsen also komme ich wirklich aus Deutschland aber leider passiert es oft, dass Personen wie ich nicht als deutsch anerkannt werden, sondern nur als Personen mit Migrationshintergrund. Man merkt, wie mein anders behandelt wird. Leute sind zum Teil unfreundlicher und haben gewisse Einstellungen gegenüber BPOC (Black People of Color) wie z.B., dass wir aggressiv sind, stehlen oder einfach nicht hierher gehören.

Leider hat sich seit meiner Kindheit nicht viel geändert. Rassismus in Deutschland war schon immer vorhanden jedoch unterschwellig. In den letzten Jahren ist Rassismus in Deutschland immer stärker und offensichtlicher geworden. Es hat mit den Flüchtlingen angefangen, die hierher gekommen sind und das Ganze als eine „bedrohende Flüchtlingswelle“ gesehen worden ist. Zudem zeigen die ansteigenden Zahlen für die AfD auch eine Haltung innerhalb der deutschen Bevölkerung, die sich gegen Multikulturismus in Deutschland stellt. Es fühlt sich so an, dass Angriffe auf Personen, die nicht weiß sind, die nicht in die Box „Deutsches Aussehen“ passen – was auch immer das bedeuten soll denn deutsch ist keine Rasse sondern eine Nationalität“ – zugenommen haben.

Auch mein Sohn, den ich vor diesen Aussagen beschützen wollte, musst sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen. Er wurde „Affe“ genannt, ihm wurde gesagt, dass er sich nicht wäscht und deswegen so schwarz ist. Was mich besonders getroffen hat war, als er mich fragte „Mama, woher komme ich wirklich?“. Ich habe meinen Sohn so großgezogen, dass er weiß, dass er deutsch ist, weil er aus Deutschland kommt und wir uns als Teil der deutschen Bevölkerung sehen. Ich beantwortete seine Frage mit „Deutschland natürlich, was denkst denn du?“. Er sagte darauf „aber Mama die anderen Kinder haben gelacht wie ich das gesagt habe und haben gesagt, dass ich nicht deutsch sein kann, weil ich schwarz bin und ich deswegen aus Afrika komme und nicht aus Deutschland“. In meinem Sohn haben diese Aussagen eine Identitätskrise ausgelöst, weil er sich als deutsch ansieht, ihm jedoch gesagt wird, dass er nicht deutsch ist wegen seiner Hautfarbe“. Von klein auf wurde mir und jetzt meinem Sohn beigebracht, dass wir nicht als Teil der deutschen Bevölkerung gesehen werden, sondern als „anders“, allein aufgrund unserer Hautfarbe.

Ich verfolge schon lange die Situation in Amerika und durch die momentane Protestbewegung fühle ich mich zum ersten Mal von einem Großteil der Bevölkerung verstanden und unterstützt. Ich bin begeistert davon, dass sich viele nun mit dem Thema Rassismus tiefgründig auseinandersetzen und nicht mehr sagen „Rassismus gibt es in Deutschland nicht“ oder „Du übertreibst“.

Jedoch muss ich auch sagen, dass ich trotz alledem auch ein bisschen emotional überfordert bin. Wir als Schwarze haben jahrelang Rassismus am eigenen Leib erfahren und das traumatisiert einen. Jetzt, wo das Thema Rassismus in aller Munde ist, bin ich zum größten Teil froh, dass sich so viele einsetzen, um Änderungen zu erfahren. Jedoch würde ich mir wünschen, dass Leute auch verstehen, dass wenn wir als Schwarze über das Thema Rassismus reden, dies in uns sehr viele Traumata hochbringt und wir dadurch sehr emotional werden und wir uns in einer Daueranspannung befinden.

Ich würde mir wünschen, dass vor allem Eltern sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Ihre Kinder sensibilisieren, wenn es um rassistische Äußerungen geht. Ich persönliche finde, wir als Erwachsene können viel von Kleinkindern lernen. Sie sehen die Welt mit anderen Augen. Wenn sie ein Kind sehen, sehen sie keine soziale Schicht oder eine andere Hautfarbe. Sie sehen ein anderes Kind als das was es ist – ein Kind – ohne jegliche Vorurteile.

Ich würde mir wünschen, dass vor allem in den Schulen mehr gemacht wird. Black Historie auch mal thematisiert wird. Wenn man über die USA zum Beispiel lehrt, sollte man auch Sklaverei oder das Civil Rights Movement thematisieren, weil man sonst einfach nicht die Lage in den USA versteht.

Auch gab es damals während der Nazizeit Afro-Deutsche in Deutschland. Hans Massaquio oder Theodor Wonja Michael sind Beispiele für Afro-Deutsche, die die Zeit miterlebt haben, jedoch werden diese in Geschichtsbüchern nicht genannt.

Des Weiteren hat Deutschland auch Kolonien gehabt, die im Unterricht nie thematisiert werden. Alles was ich an Wissen über Black Historie habe, musste ich mir selbst aneignen und habe dies nie in der Schule gelernt.

Ich würde mir wünschen, dass man uns zuhört.

Ich würde mir wünschen, dass wenn die BPOC Community in Deutschland einhellig sagt, dass Rassismus ein Problem in Deutschland ist, es nicht klein geredet wird. Wenn wir sagen, dass manche Sachen rassistisch sind, man uns zuhört und versucht uns zu verstehen und sich nicht gleich angegriffen fühlt. Ich habe sehr oft ein unwohles Gefühl gehabt, über meine Erfahrungen mit Rassismus zu reden, weil sich die Personen, mit denen ich darüber gesprochen habe bzw. damit konfrontiert habe, sich sofort angegriffen gefühlt haben und so ein Dialog unmöglich war.

Vor allem wünsche ich mir, dass man Zivilcourage zeigt. You see something, you say something. Es ist einfach, wegzuschauen wenn es einen nicht persönlich betrifft. Ich würde mir wünschen, dass Personen, die davon nicht direkt betroffen sind, aufstehen und etwas sagen, wenn sie rassistische Bemerkungen und Angriffe mitbekommen. Martin Luther King Jr. sagte folgendes: „In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.”. Wenn es um das Thema Rassismus geht kann man nicht nur gegen Rassismus sein, sondern man muss Anti-Rassist sein. Denn wenn man Anti-Rassist ist, sieht man es notwendig an, etwas aktiv gegen Rassismus zu unternehmen.

Es mag nicht viel sein, aber wir können etwas beitragen, Bewegung in die Sache bringen und das Ganze am Leben halten. Ein Transparent stellte passend klar „eine Instagram-Story verschwindet nach 24h, Rassismus nicht“. Es gibt sicher unzählige Bilder und Videos der diversen Veranstaltungen. 99% davon gehen in der Masse unter, sind Morgen vergessen und so verläuft der Protest irgendwann spurlos im Sand, wie so oft in der Vergangenheit. Unser Ansatz und unsere Ausgangssituation als Streetfotografen ist eine andere. Wir wollen Bilder schaffen, die überdauern, die bewegen, ein breites Publikum finden und ansprechen. Wir veranstalten Ausstellungen, sind inzwischen breit vernetzt und ja, wir haben eine Stimme. Lasst und diese bitte nutzen und Partei ergreifen – gegen Rassismus und Gewalt!

Gewissermaßen als Fortsetzung zu diesem Artikel wollen wir als Kollektiv ein Streetportrait-Projekt starten, das aufzeigen soll, wie alltäglich Rassismus in unserer Gesellschaft tatsächlich ist – Farbe bekennen / show your colour. Es sollen große und kleine Geschichten erzählt werden von persönlichen Erfahrungen, Ängsten aber auch Hoffnungen und Wünschen. Wir wollen den Erzählungen Gesichter verleihen und so erlebbarer, begreifbarer machen und das Bewusstsein dafür schärfen, dass es dieses Problem tatsächlich gibt, auch und nicht zuletzt in unserem Land.

rena und gerald